羨道入り口には巨石が転がっています。

この石室は珍しいのでリンクなしで無理から紹介。↓

じゃ〜ん!

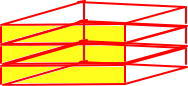

でこれがその石室です。

終末期に渡来系の墓として流行した形状だと言われています。

命知らずのアナタのために↑この写真も拡大できます!

しかも相当豪快に重いです。

でも一見の価値アリ!( ̄ー ̄)=3 ガンバ♪

さてこの磚積ですが「磚(せん)」とは6世紀ごろ百済から渡来した

「タイル」のような焼物を意味します。

それが後々瓦や敷物、壁に変化していきました。

石室には焼物でなく→

横にして

積まれています。

積まれています。石室内で見えている石の部分はごく一部(黄色い部分)

掘り返すと、巨大な石で作った石室と同じくらいの

厚みがある石の層が出てきます。

高さを得るためにたくさん石が要りますが、巨石を運ばなくていいし、

墳丘を面で支えているので強度もあるんですね。

ただ、カヅマヤマ古墳に見られた崩壊跡ように

横から押されるような地すべりには弱いと思います。

地震や雨の多い日本で長続きしなかったのはそのせいかな。

そして、石室の中には組み合わせ式の箱型石棺が。

調査前にはバラバラになっていたものの

石の破損もなく、そのまま復元・安置されています。

もちろん、でかくなって↑臨死体験可能!(←は?)

戻る 次へ